شهدت مصر على مدار العقود الماضية تحولات عميقة في أشكال التعبير الشعبي عن الرفض السياسي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسياسات العسكر تجاه إسرائيل.

يُعد حادث سعد حلاوة عام 1980 نموذجًا مبكرًا لاحتجاج فردي مسلح ضد التطبيع، بينما تمثل حادثة قسم المعصرة في يوليو 2025 ذروة جديدة في الاحتجاج الشعبي الرقمي والرمزي، وإن شابها الغموض والنفي الرسمي.

ونرصد في هذا التقرير تطور أنماط الاحتجاج الشعبي منذ مطلع الثمانينات وحتى العقد الثالث من الألفية، ويحلل العلاقة بين أدوات التعبير، السياقات السياسية، وردود فعل العسكر.

أول الغضب: سعد حلاوة ورفض التطبيع بالسلاح (1980)

في فبراير 1980، وبعد أقل من عام على توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (كامب ديفيد)، أقدم المواطن المصري سعد إدريس حلاوة من قرية أجهور الكبرى بمحافظة القليوبية على عمل احتجاجي غير مسبوق. قام باحتجاز عدد من موظفي المجلس المحلي، وطالب بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وإلغاء الاعتراف بإسرائيل. جاء ذلك تزامنًا مع تقديم السفير الإسرائيلي أوراق اعتماده رسميًا للرئيس المصري آنذاك أنور السادات، ما مثّل حدثًا رمزيًا بالغ الحساسية.

كان سعد حلاوة شابًا متعلِّمًا ومزارعًا بسيطًا، لكنه شعر بالخيانة من الخطوة الرسمية نحو التطبيع، خاصة وسط الغضب العربي الكبير. حمل سلاحه ونفذ احتجاجه لوحده، مؤمنًا أنه يؤدي واجبه القومي. رغم المحاولات الأمنية للتفاوض معه، انتهى الموقف باقتحام قوات الأمن المبنى وقتله.

احتل خبر سعد حلاوة الصفحات الأولى في الصحف، واعتُبر رمزًا مبكرًا لرفض التطبيع. بينما وصفه البعض بالمختل، أكد آخرون أنه مثال على "الجنون المقدّس" الذي تحرّكه العقيدة الوطنية. لم يكن سعد حلاوة إرهابيًا، بل محتجًا سياسيًا لم يجد سبيلًا آخر غير التضحية القصوى.

تغيّر الزمن: من السلاح إلى الميادين والشاشات (2011–2013)

مع اندلاع ثورة يناير 2011، دخل الاحتجاج الشعبي المصري مرحلة جديدة جذريًا. لم تعد الاحتجاجات فردية أو معزولة، بل أصبحت جماعية، سلمية، واعية، منظمة إلكترونيًا. برزت ميادين مثل التحرير كمركز رمزي للاعتراض الشعبي، وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لعرض المطالب ونشر الفضائح السياسية والحقوقية.

في تلك المرحلة، عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة مجددًا، لكن ضمن سياق أوسع من رفض القمع المحلي والتبعية السياسية. كانت مظاهرات السفارة الإسرائيلية في القاهرة في سبتمبر 2011 من أبرز الأمثلة على ذلك، إذ اقتحم المتظاهرون مبنى السفارة وأحرقوا العلم الإسرائيلي، تعبيرًا عن غضبهم من استمرار الحصار على غزة وتواطؤ النظام.

كان الاحتجاج شعبيًا، غاضبًا، غير مسلح، لكنه في ذات الوقت أكثر فاعلية في خلق التأثير السياسي والرمزي. وقد اضطرت السلطات إلى إجلاء السفير الإسرائيلي في ذلك الحين.

حقبة التضييق: تراجع الحريات وعودة القمع (2014–2025)

مع صعود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأت الدولة تتبع سياسة أمنية صارمة حيال أي تعبير سياسي معارض، ما أدّى إلى تراجع كبير في الاحتجاجات العلنية، خاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية أو بالتطبيع. تم تجريم رفع شعارات سياسية في الجامعات، وتم التضييق على المظاهرات حتى اختفت تقريبًا من الشارع.

لكن في المقابل، بدأ جيل جديد من الناشطين يتجه إلى الإنترنت كوسيلة للاحتجاج والتوثيق والتأثير. وظهرت حملات مثل "ضد التطبيع"، و"افتحوا معبر رفح"، التي حصدت تفاعلات ضخمة عبر السوشيال ميديا رغم أنها لم تتمكن من فرض نفسها في الميادين. أصبح الفضاء الرقمي هو الميدان الجديد.

ذروة الانفجار الرمزي: حادثة قسم المعصرة (2025)

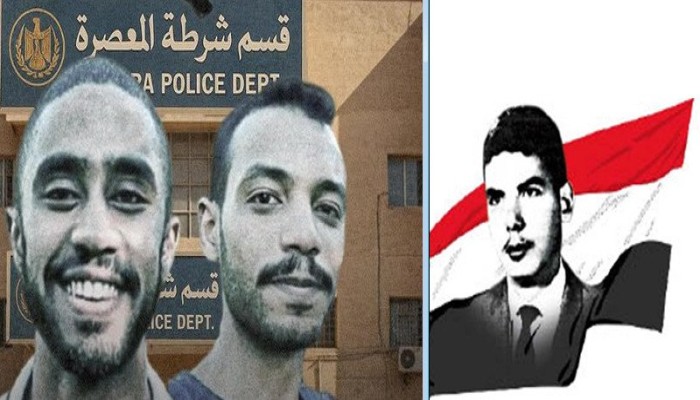

في 25 يوليو 2025، ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو اقتحام لمقر أمن الدولة بقسم المعصرة بحلوان، من قبل اثنين من الشباب "أحمد الشريف وابن خاله محسن مصطفى، مؤكدان إنهما أقدما على هذا العمل الملحمي "نصرة لغزة".

وظهر في الفيديو الذي نشراه احتجاز عدد من ضباط الأمن، وتم تداول شعارات مثل "لا لمعبر مغلق، لا لصمتكم، غزة تنزف".

رغم أن وزارة الداخلية المصرية نفت صحة الفيديو ووصفت الأمر بأنه "مفبرك" يهدف إلى بث البلبلة، إلا أن الانتشار الكثيف للمقطع وردود الأفعال الغاضبة على المنصات، أعاد للأذهان نموذج سعد حلاوة، لكن هذه المرة بنكهة رقمية وشكل جماعي.

تحوّلت حادثة المعصرة إلى مادة للنقاش الشعبي والسياسي، وأثارت تساؤلات عن مدى احتقان الشارع المصري من استمرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد المجازر في قطاع غزة، وصمت حكومي مصري شبه كامل.

ما بين النموذجين: تحوّل في أدوات وبيئات الاحتجاج

يمكن تتبّع خط بياني واضح في تطور أشكال الاحتجاج الشعبي:

من الفردي إلى الجماعي: سعد حلاوة كان نموذجًا فرديًا، بينما أصبحنا أمام جماعات تحمل الرسالة.

من السلاح إلى الشاشات: بينما استخدم سعد السلاح، باتت اليوم الكاميرا والهواتف هي أدوات الاحتجاج.

من المبنى المحلي إلى المؤسسة الأمنية: تغيّر أيضًا نطاق الاستهداف من مجالس محلية إلى أجهزة سيادية.

من التضحية الصامتة إلى التأثير الجماهيري: تحوّل الاحتجاج من عمل استشهادي رمزي إلى عمل رقمي جماعي يعوّل على الضغط العام والتضامن.

وفي النهاية يمكن أن نطرح تساؤلا هل انتهى زمن سعد حلاوة أم أنه عاد بنسخة رقمية؟

وللاجابة لا بد أن نعي أن حادثة سعد حلاوة كانت صرخة يائسة من قلب الريف المصري ضد ما رآه خيانة قومية. أما حادثة المعصرة فهي تعبير رقمي جديد عن نفس الغضب المتجدد. تغيرت الأشكال، لكن الجوهر واحد: شعب يرفض أن يتحوّل إلى مجرد مشاهد صامت أمام الظلم، سواء داخليًا أو في فلسطين.

ةأخيرا يُظهر تطور هذه الاحتجاجات أن الغضب الشعبي قد يهدأ، لكنه لا يموت. بل يغيّر لغته، أدواته، ومساحاته، لكنه يظل حاضرًا، مستعدًا للانفجار في أي لحظة، وبأي وسيلة، من الريف إلى العاصمة، ومن البندقية إلى الهاتف المحمول.